本帖最后由 古渡源 于 2020-1-13 08:29 编辑

临澧故事六 临澧名人(七):黄道让

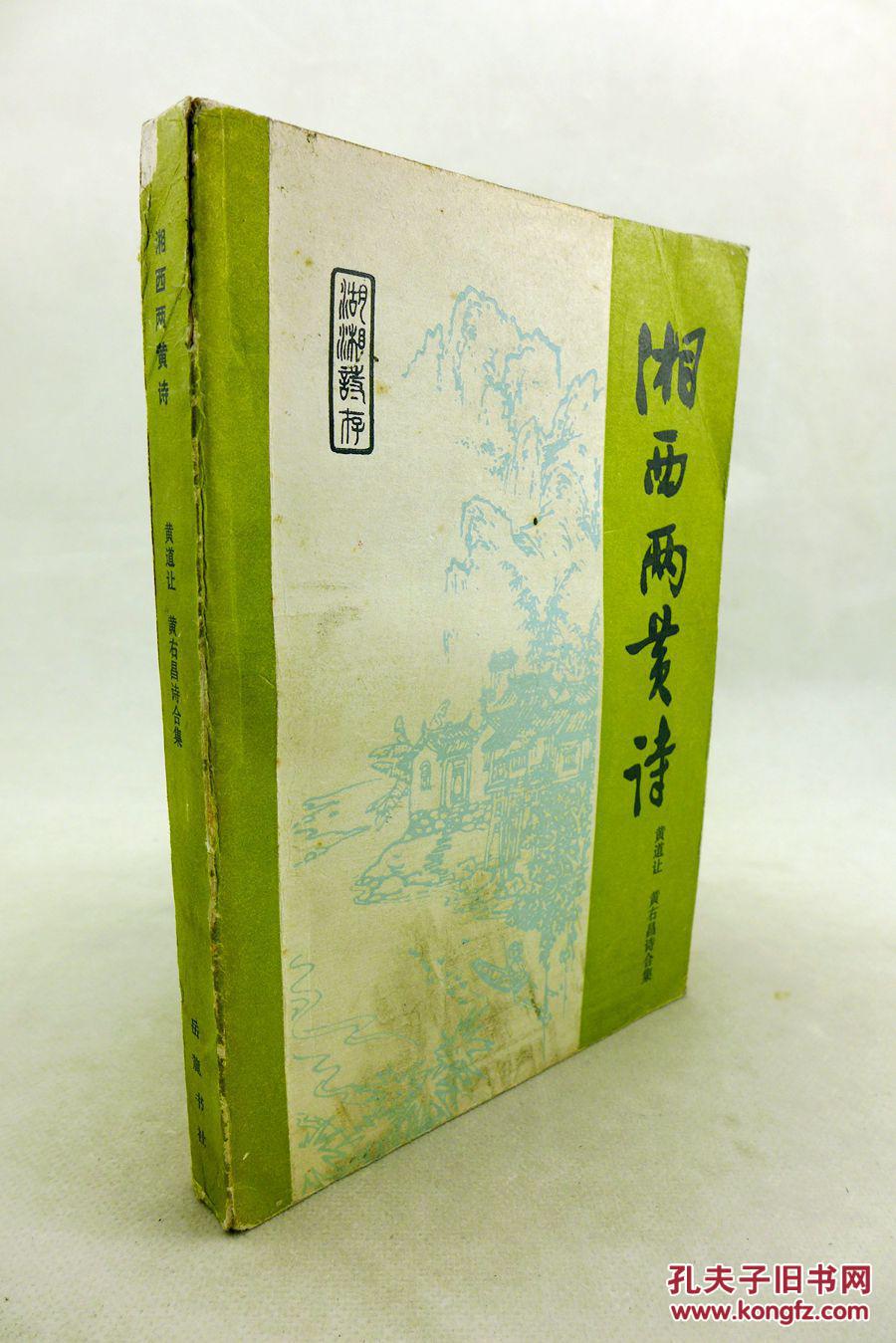

清末著名诗人黄道让 黄道让,字师尧,号歧农,临澧县新安镇金坑黄家棚人,一说石门新铺乡黄溪峪村人,晚清著名诗人,咸丰三年中举人,咸丰十年取进士,授工部主事,掌营缮司,秉性刚直,对功名利禄不感兴趣,仅两年便乞假辞官。书画都精绝一世,著作等身。 黄道让在其好学家风的濡染下,从小天资聪慧,勤勉好学。寒暑不辍,不到六岁,其父黄庭桂即以门前青山命题,令道让作诗。黄道让不假思索应声答曰:"门外看青山,山山草色青。"其父大喜,说:"是儿具有夙慧,他日必成不朽之业;当不仅主盟骚坛已也。"他不负所望,十二岁开始学八股文,十七岁应童子试,文章置高选。中了秀才(生员),被学使岳公破例当堂接见。见他身材魁悟,一表人才,诗文做得好,"极加嘉惜。"童试招复,自先生始。黄道让的文章一出,学界竞相传写,一时为之洛阳纸贵。第二年,又考为廪生(朝廷予以生活补助的学子),文名籍甚,前后学使如兰、张诸公都将黄道让的文章列为上等,可谓一路顺风。而这以后,他连考八次,奈何累试不第,考到第九次(时公已42岁)十次,却连中两科举人(壬子科、咸丰三年1852年;乙卯科咸丰五年1855年)。庚申会试,黄道让赴京赶考,主司初得其卷,读其内容,观其气势,还以为是左宗棠的文卷,待黄榜揭晓,方知是黄道让所作,众皆愕然。旋即参加殿试,以书法稍草,位置稍后,为三甲进士。 黄道让中进士后,同治元年(1861年,辛酉)即被朝廷授予工部主事,分掌营缮司,恩授奉直大夫,夫人亦封为宜人。当时,他的朋友和同事以他的文才而未入阁林深感惋惜,但先生亦不慨于心。这时,正值太平天国农民革命时期,战火频仍,朝廷疯狂搜刮民财,一方面为两次鸦片战争赔款敛财,一方面为镇压农民起义筹措军饷。而就在这国库空虚、民不聊生的时候,以慈禧为首的清廷统治者,仍歌舞升平、日日宴乐、大兴园林、耗资误国。身为掌营缮司的京官,耿介不阿的黄道让对这种行为深为不满,而又无法排泄。他心情极度低沉,加上受到昏庸权臣的排挤,到部仅三个月余,即乞假终养,优游林下,以诗酒日娱。有人劝他回京复职,他说:"吾性不喜仕,且恐斫丧原气耳。"这话一半是假,一半是真。他从十二岁考到四十七岁,为的就是获得功名,取得官职,一展自己鸿鹄之志,为国家民族献绵薄之力。而当他入仕以后,现实并非他所想像的那样,时时要看主子的脸色,要违心的办事,他大有寄人篱下之感,心灵受到很大震撼,他又何能喜欢这种为仕?更为可怕的是长此以往,自己"恐斫丧原气耳",连自己都会变得不认识。 长沙岳麓山云麓宫悬挂一联云“西南云气来衡岳,日夜江声下洞庭”,署名安福黄道让书,自清咸丰年至今,仍然烩炙人口、广为流传。此联原嵌于橘子洲头之望湘亭,后毁于战乱。光绪年间重修云麓宫,又将此联悬于宫门前。 联语作者黄道让先生,为清末著名诗人,字师尧,号歧农,生于嘉庆19年(1814年),祖居临澧县新安镇黄家棚。先生少即聪慧,17岁中秀才,18岁成廪生,此后多次赴试不第。咸丰10年(1860年),先生47岁时赴京会试朝考,取第三甲进士,旋任工部主事。然道让先生性耿直不阿,淡泊功名利禄,尤其深恶痛绝官场腐败,仅为官二年便毅然辞去。 先生弃官之后,寄情山水,所到之处,与当地名流贤达相唱酬,尤与湘中名士何绍基、王先谦等人友善。此时,先生诗艺巳臻炉火纯青,每成一诗,广为传诵。天命年之后,先生客居长沙,整理、编纂《雪竹楼诗稿》,得诗800余首。同治7年春(1868年)《雪竹楼诗稿》刊成后,先生即返故乡临澧,是年农历8月15日辞世,享年55岁。 道让先生生前两袖清风,死后惟余一脉雪竹家风。黄家后辈深受“雪竹家风”的薰陶和激励,子孙几代兰桂腾芳:孙黄右昌,27岁任北京大学教授、法律系主任,撰有《喽江诗存》千余首。重孙黄宏嘉,中国科学院士,曾留美,获密西根大学硕士学位,系我国著名的微波光纤专家、国际五位“光纤之父”之一。重孙黄宏煦、黄宏荃,重孙女黄绍湘、黄颂康等人,或留学国外,或任教欧美,皆为卓有成效的著名学者,“雪竹家风”亦成为近现代中国文化史上的一段佳话。 他在《乞假家居抒怀中》给我们作了诠释: 茫茫宦海中,登场作优戏。 移尽孝子心,难学一诌字。 上下巧相蒙,设法凿真气。 可见他不为官,是为保全一真字,保全一个真实的自我。他的好友、何绍基(子贞)题词曰:"天涯浪迹无狂态,早岁辞官有性真"。可见黄公为人处世之雅洁。黄公为官三月乞假终养,两年后正式辞官归故,赋闲时,常与当时的湘中名流道县何绍基(字子贞)、长沙王先谦(字逸吾)、湘潭王闿运(子壬秋),唱和砥砺,其乐融融。太平天国之后,百废待兴,朝廷又复起用黄道让为湖南浏阳县令。黄道让认为县官不比京官,有更多的自主权,可以为官一任,造福一方。遂踌躇满志,迅速赴任。虽任期不长,却颇有政声。他精明强干,勤于审断,剔弊厘奸,扶弱锄强,不久县境河清海晏,讼稀年丰。他廉介自恃,清苦简静,深受士民爱戴。因积劳成疾,于同治八年(1869年)卒于任上,终年五十五岁。在他寓所除图书诗稿数卷,别无他物。士民抚柩长号,万人送梓归故,葬于故乡兔儿望月山顶。1999年10月,曾孙宏荃等,将其父佑昌及母亲骨灰从北京移至让公墓侧,修成湘西北两黄墓园。园中松柏环绕,碑亭矗立,两代诗人代表作《雪·八首》和《梅·十首》照壁静侍左右,庄严肃穆。 黄道让一生酷爱诗词,也写了一生的诗词。他说:"到处遇知交,风雨一杯酒。一生好心血,尽向诗中呕。""无日不吟诵,诗计数万计",被誉为诗贤。他作诗之丰,实为澧水流域少有。据不完全统计,不下万首,而在他五十华诞期(1863)整理刊行的《雪竹楼诗稿》仅收八百余首分十卷,一时轰动京、湘,广为世人敬服,为文人雅士称颂,为之作序、题词、点评、笺释者达二百六十余人。歧农之师太学士刘昆素仰其诗,特为作序,序曰:"天生健笔一支,独往独来,能发能收,无不达之意,无不举之词,起法结法,超然悠然。由于意在笔先,呼在言外,音在篇章之余,气象胸襟在四海之遥,六合之表,故其为诗也。如高士、如羽客、如将军、如丽人,如种出土,如潮掀天,如游丝袅空,明月铺雪,于此道中,可谓自辟一境矣。"清末湖南著名诗人、他的好友王先谦赞曰:"公然李杜文章外,尚有苏黄未尽诗。"他的诗文,就其内容讲,多属仁民爱物,有乡土朴质气,而体例则是无所不备,有三言、王言、七言,也有十几字一句的诗,不拘一格。他的诗文所以写得成功,受人推崇,其原因,一是他诗发之于心,继立以铸,既具足性灵之妙,又不蹈浅滑之辙。如他的五古《诗人》云:"诗人心要虚,不虚无进工。诗人心要狂,不狂兴不浓。孔歌岂不善,亦取沧浪童。点味岂必佳,独高舞雩风。虚则一字师,狂则千古空。所以怀若谷,所以气如虹。"读起来明白如话,但却写出了作诗的要旨。又如,一次雨后他登岳麓山顶,面对万千气象,有感而发,遂赋《重登岳麓山》: 万壑风来雨乍晴,登高一览最忪惺。 西南云气开衡岳,日夜江声下洞庭。 我发实从近年白,此山犹似旧时青。 读书老友今何在,古木秋深爱晚亭。 著名爱国诗篇《汤阴谒岳武穆祠》曰:

"提刀捉酒指黄龙,还我中原并两宫。 不日贺兰当立马,满天飞鸟竟藏弓。 巨方致命风波里,后尚茹斋冰雪中。 军令何如君命重,可惜李牧亦英雄。"

|